Tribune

La bibliothèque de ma jeunesse

Par Romain Caesar

Avant l’arabisation, en Kabylie, il n’y avait que des livres en français : des bandes dessinées comme Blek le Roc, Zembla, Akim, Tarzan, Popeye, Oncle Picsou, Ivanhoé, Capitaine Fracasse, Tintin, Lucky Luke, etc. Puis des romans policiers, notamment des Chase et des San Antonio. Et des romans de toutes sortes, ainsi que des revues scientifiques et historiques, comme Historia, qui racontait la guerre d’Algérie. Nous trouvions dans cette dernière de très belles photos de Kabylie. Sans oublier la découverte du cinéma et de la musique occidentale qui nous ont ouvert bien des horizons, spécialement celui du monde anglo-saxon.

Avant l’arabisation, en Kabylie, il n’y avait que des livres en français : des bandes dessinées comme Blek le Roc, Zembla, Akim, Tarzan, Popeye, Oncle Picsou, Ivanhoé, Capitaine Fracasse, Tintin, Lucky Luke, etc. Puis des romans policiers, notamment des Chase et des San Antonio. Et des romans de toutes sortes, ainsi que des revues scientifiques et historiques, comme Historia, qui racontait la guerre d’Algérie. Nous trouvions dans cette dernière de très belles photos de Kabylie. Sans oublier la découverte du cinéma et de la musique occidentale qui nous ont ouvert bien des horizons, spécialement celui du monde anglo-saxon.

Des milliers, sinon des millions de livres, en français, qui n’appartenaient à personne, circulaient en Kabylie de maison en maison, de village en village, de ville en ville… La lecture était gratuite, et nous n’avions aucune difficulté à nous procurer des livres. Nous n’avions qu’à aller chez le voisin pour nous servir. Une vraie solidarité s’était installée entre les gens. Le livre était devenu un lien social très fort. Il a beaucoup aidé à fédérer les Kabyles autour de la culture universelle et des idées humanistes.

Comme la lecture pousse à s’ouvrir, l’échange de livres a permis aux différentes générations de se côtoyer, parfois juste pour le plaisir d’échanger autour d’un verre de vin ou d’une tasse de café. Par conséquent, le livre a construit de grandes amitiés et de grands cercles d’idées. En plus de cela, il a donné aux Kabyles de bons arguments pour défendre leur culture d’origine, en l’occurrence la culture berbère.

Nous échangeons, toutes générations confondues, livres, disques, cassettes, revues… Un livre ou un disque qui sort de chez toi, tu peux l’oublier, il ne reviendra jamais. Idem pour les livres que tu récupères, personne ne viendra te les réclamer. Il y a certes quelques brebis galeuses qui avaient tendance à tout garder pour elles, puis d’autres qui se permettaient même de les vendre, mais ils finissaient toujours par revenir au fond commun. Un système bien huilé et très efficace, qui a permis aux Kabyles d’accéder au livre et aux différents supports littéraires, historiques, scientifiques, philosophiques et artistiques.

Quand s’ouvrait la foire du livre, qui se tenait annuellement à Alger, des jeunes de chez nous, notamment des étudiants, s’y rendaient pour acheter des livres. Je me souviens qu’ils en revenaient avec des cartons pleins sans même en vérifier le contenu. L’essentiel, c’était de ne pas revenir les mains vides, même si les livres qu’on vendait à l’époque à la foire d’Alger, époque soviétique, ne racontaient que l’histoire et les histoires du communisme et de l’internationale socialiste.

Toutes ces années ont été déterminantes pour notre formation culturelle et artistique. Ce sont ces livres en français qui ont permis l’éclosion culturelle kabyle des années 70, où nous avons vu naître des artistes qui ont transformé la langue et la culture. Ils les ont rendues attractives grâce à leur savoir-faire et aux nouvelles idées qu’ils ont introduites dans le champ culturel kabyle. La rencontre de ces artistes de culture universelle d’expression kabyle avec un public kabyle francophone et conscient de sa condition a créé en Kabylie une véritable révolution culturelle.

Mais c’était sans compter sur le pouvoir arabo-islamique. Conscient de cette dynamique, il a tout fait pour mettre fin à l’importation du livre en français, il a accéléré le processus d’arabisation, soldé les ouvrages religieux, en arabe pardi, et petit à petit, il a eu raison de tous nos printemps et de toutes nos idées révolutionnaires. Les francophones ont été exilés pour certains, recyclés pour d’autres, et c’en était fini du progressisme et de l’humanisme.

Que reste-t-il aujourd’hui de la bibliothèque « nomade » kabyle ? Monsieur Kerouas, l’ancien directeur du centre culturel français de Tizi Ouzou, avait mis en place, au début des années 90, une bibliothèque ambulante : des petits bus pleins de livres passaient de village en village permettant aux villageois d’emprunter des livres. Toutes les deux semaines, les bus passaient récupérer les livres lus et en prêter de nouveaux. Ce centre culturel français a fermé malheureusement ses portes durant la guerre civile, et depuis la concorde civile, le pouvoir algérien a réouvert tous les centres culturels français du pays, excepté celui de Tizi Ouzou.

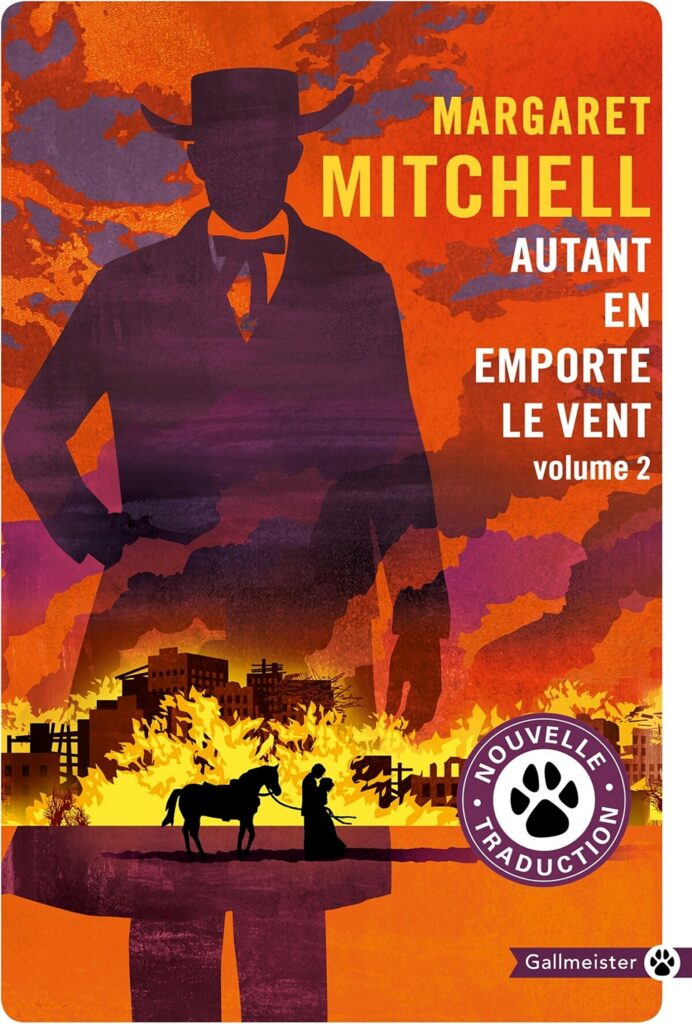

Aujourd’hui, il y a des librairies, il y a peut-être plus de livres sur les étalages, mais moins de lecteurs et moins d’engouement. Rien ne vaut un vieux livre jauni par le feu, sentant l’humidité, qu’on va chercher à pied, la nuit s’il le faut, et en hiver, chez un ami, qui habite loin. Même très loin. C’est ainsi que j’ai marché une nuit, sous la neige, pour… Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. Trois tomes que j’ai lus autour du feu en les accompagnant de figues sèches et d’huile d’olive. Un véritable régal !

C’était la bibliothèque kabyle. Elle fonctionnait à merveille. Vous n’aviez qu’à émettre le souhait de lire un titre, et vous trouviez toujours quelqu’un pour vous le procurer. Les amoureux de l’écrit passaient leur temps à chercher des livres, et ils le faisaient avec le même espoir qu’un chercheur d’or. Ils marchaient des kilomètres et des kilomètres pour mettre la main sur la perle rare.

Parfois ils revenaient les mains vides, car quelqu’un d’autre était passé le prendre la veille, mais avec tout de même la promesse de l’avoir dès que ce dernier aurait fini de le lire. C’était donc une question de tour et de patience, et ils finissaient toujours par l’avoir.

Le livre était plus qu’une bouffée d’oxygène. Il nous accompagnait partout. Il nous faisait rêver et voyager. De la Russie en Amérique en passant par l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Été comme hiver, il était toujours là. Le plus grand bonheur, c’est quand tu t’abandonnes, corps et âme, dans ton lit, à ta lecture, la nuit, à la lumière de la bougie, en entendant, en tapis musical, la pluie s’abattre sur les tuiles de la maison, ou encore, en été, à l’ombre d’une treille de vigne ou d’un frêne.

« Ce n'est donc nullement l'école algérienne, comme on l'entend ici et là, qui a produit, en Algérie, les défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme, mais le livre d'expression française. »

C’était la bibliothèque de ma jeunesse. Elle était riche et bien fournie. Plus riche et mieux organisée que la bibliothèque nationale d’Algérie. Elle ne dépendait d’aucune institution ni d’aucune autorité. On y trouvait de tout. De surcroît, elle échappait à tout contrôle et à toute censure. Un véritable pied de nez aux ennemis de l’universalité et de la liberté.

Ce n’est donc nullement l’école algérienne, comme on l’entend ici et là, qui a produit, en Algérie, les défenseurs de la démocratie et des droits de l’homme, mais le livre d’expression française. Bien au contraire, l’école algérienne, à part le contenu scientifique, n’a transmis à ses « enfants » que le nationalisme militaire et la morale religieuse. En somme, elle qualifiait de subversif tout ce qui n’émanait pas de son institution. Voici la raison pour laquelle l’État algérien a supprimé la langue française : elle était non seulement le bouclier des cultures autochtones, comme la culture kabyle, elle était aussi la langue qui nous garantissait le passage du mythos au logos, et par conséquent, la seule capable de nous donner les moyens de nous émanciper de la dictature, de la tradition et de la religion.